Fast alle deutschen Parteien, die im EU-Parlament vertretenen sind, sehen den Klimaschutz als eine zentrale Aufgabe an. Wie der aber genau aussehen soll, darüber gehen die Standpunkte auseinander – das offenbart ein Blick in die Wahlprogramme.

In dieser Woche – also von Donnerstag, 6. Juni, bis Sonntag, 9. Juni – sind in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) insgesamt knapp 360 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die 720 Abgeordneten des nächsten Europäischen Parlaments zu bestimmen – und damit auch zu sagen, welche EU-Politik sie sich in den nächsten fünf Jahren wünschen. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang: Das Klima, beziehungsweise der Klimaschutz.

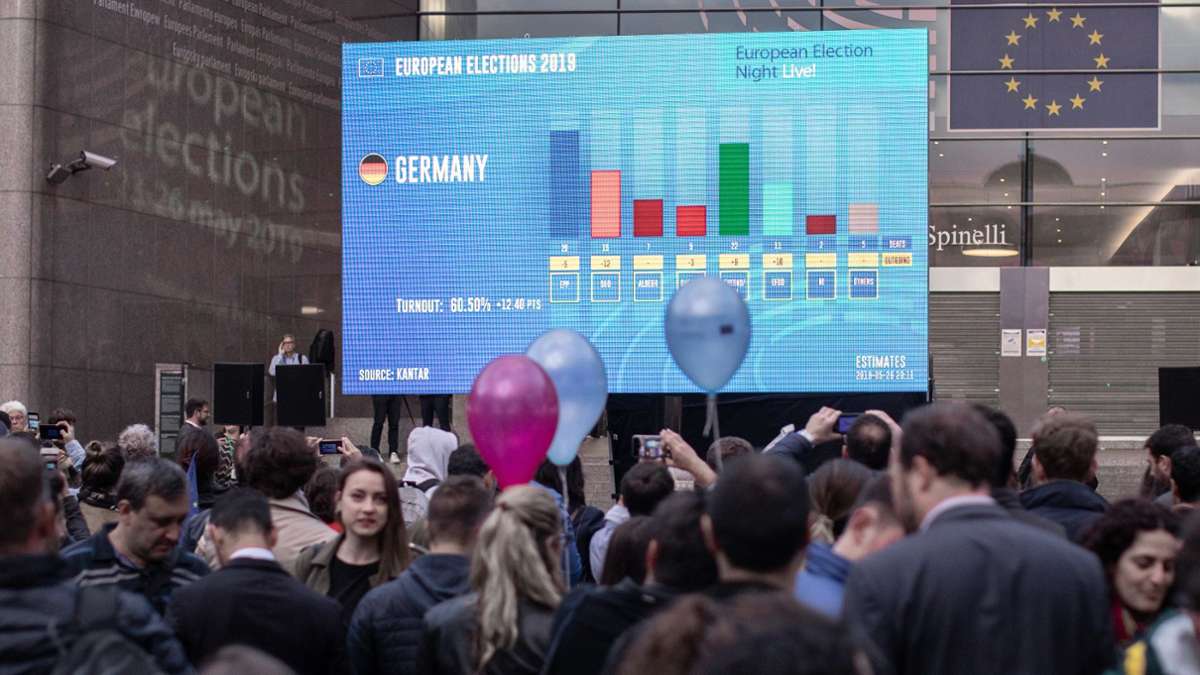

Schon die Europawahl vor fünf Jahren galt als Klimawahl, an dessen Ende der Green Deal stand – eines der wichtigsten politischen Vorhaben der EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Mit dem Klimaschutzpaket in Form von Zielen, Programmen und Vorschriften will Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden, es sollen also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als auch wieder gebunden werden können.

So stehen die einzelnen Parteien zum Thema Klima

Dass der Klimaschutz eine der zentralen Zukunftsaufgaben der EU ist, darüber sind sich die meisten Parteien einig. Wie die Instrumente auf dem Weg dahin aussehen, das sieht allerdings jede etwas anders. Wie also positionieren sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen zur Europawahl zum Themenbereich Klima beziehungsweise Klimaschutz? Ein Überblick:

CDU/CSU

Die Union will den Green Deal überarbeiten Foto: IMAGO/IPON

Wie die meisten anderen Parteien bekennen sich auch die Schwesterparteien CDU und CSU zum EU-Ziel der Klimaneutralität in Europa bis 2050. Diesbezüglich soll auf innovative Konzepte und marktbasierte Instrumente gesetzt werden. Als Beispiele werden Emissionshandel, sozialer Ausgleich, der Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch Energieeffizienzstrategien und das Prinzip der Kreislaufwirtschaft genannt.

Wichtig ist der CDU/CSU: „Wir sehen Wirtschaft, Energie und Klimaschutz nicht als Gegensätze, sondern als Einheit“. Ohne eine wettbewerbsfähige Wirtschaft könne es keinen nachhaltigen Klimaschutzgeben, ohne Klimaschutzmaßnahmen keine nachhaltige Modernisierung unserer Volkswirtschaft, ist im Wahlprogramm zu lesen.

Nach Meinung der Schwesterparteien soll der Green Deal im Sinne einer größeren Wirtschaftsfreundlichkeit weiterentwickelt – und in Hinblick auf Praxistauglichkeit und den internationalen Wettbewerb überprüft werden. Auch wollen die Unionsparteien den CO2-Gehalt in Luft und Erdatmosphäre natürlich – zum Beispiel durch Wälder und Moore – sowie auch durch technische Methoden senken. Essenziell auch: die Nutzung und unschädliche Speicherung von CO2, genannt „Carbon Capture Use/Storage“ (CCU/CCS).

Die Union setzt sich außerdem für Technologieoffenheit und Kernkraft im europäischen Energiesystem ein und will den EU-Binnenmarkt für Energie als „Energieunion“ stärken und mit technologieoffener Forschung „den Energiestandort Europa voranbringen“. Dazu gehört laut Wahlprogramm eine zügige Umsetzung der EU-Wasserstoffstrategie, der „zügige Hochlauf“ der europäischen Wasserstoff-Produktion genau wie wie eine funktionierende Transportinfrastruktur mit grenzüberschreitendem Pipelinenetz.

Das EU-Lieferkettengesetz in seinem aktuellen Entwurf wird abgelehnt. Das von der EU beschlossene Verbrennermotor-Verb ot für Neuwagen, das ab dem Jahr 2035 gelten soll, soll laut CDU/CSU aufgehoben, der Verbrennungsmotor dafür technologieoffen weiterentwickelt werden.

Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen wollen klimapolitisch Kurs halten Foto: IMAGO/Nordphoto

Bei den Grünen hat ein klimaneutrales Europa absolute Priorität und steht im Wahlprogramm an erster Stelle. Sie definieren die Klimakrise als „die zentrale globale Herausforderung unserer Zeit“ und unterstützen das „Fit-for-55-Paket“. In puncto Klimaneutralität sollen laut Grünen Zwischenziele für 2035 und 2040 festgelegt, die verbindlich bei den Vereinten Nationen hinterlegt werden. Außerdem soll es Anpassungen für das europäische Emissionshandelssystem geben.

Auch soll ein Klimasozialfonds geschaffen werden, der aus dem Emissionshandel finanziert wird und den EU-Mitgliedstaaten Mittel zur Unterstützung betroffener Bürger zur Verfügung stellt, Stichwort: Klimagerechtigkeit. Der Vorschlag der Grünen ist es, dabei nach dem österreichischen Ansatz vorzugehen. Nach diesem wird ein Klimageld pro Kopf ausgezahlt.

Laut den Grünen benötigt es außerdem eine Energieunion, in der bis 2035 erneuerbare Energien massiv ausgebaut werden. Die Energieeffizienz müsse gesteigert und Verkehr, Industrie und Wärmeversorgung dekarbonisiert werden, heißt es im Programm. In diesem Zusammenhang gehören für die Partei starke Investitionen in den Ausbau von Windkraft-, Photovoltaik-, Solar- und Geothermieanlagen sowie Energiespeichern aller Art plus Abwärmenutzung und Wärmepumpen dazu. Ein europaweiter Ausstieg aus der Kohleverbrennung bis 2030 wird angestrebt.

Ein weiterer Schwerpunkt im Wahlprogramm liegt auf der Weiterentwicklung der europäischen Anforderungen an die Effizienz von Gebäuden und Heizungen. Betont wird zudem die Notwendigkeit eines effizienten Strommarktes. Dabei soll die Förderung von erneuerbarer Energien auf Differenzverträge umgestellt werden, um Verbraucher vor hohen Kosten zu schützen. Versorgungssicherheit soll ein gemeinsames europäisches Stromnet z bieten, das die Grünen im Rahmen einer „Infrastrukturunion“ stärken möchte.

Atomkraft ist für die Grünen „keine nachhaltige Form der Energiegewinnung“ – und deswegen nicht geeignet, die Klimakrise zu bekämpfen. Aus diesem Grund fordert die Partei für die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) eine Vertragsreform, die die Sicherheit von Rückbau und nuklearer Entsorgung besonders in den Blick nimmt.

Die Forschung und Entwicklung neuer Energietechnologien wie etwa erneuerbare Energien in Kombination mit grünem Wasserstoff soll nach Meinung der Grünen vorangetrieben werden. Auch in der CO2-Speicherung und geschlossenen Kohlenstoff-Kreisläufen im Rahmen des „Carbon Capture Use/Storage“ (CCU/CCS) sieht die Partei eine Chance im Zusammenhang mit einem klimaneutralen Europa. Zudem wirbt sie dafür, eine Technologie für „negative Emissionen“ zu entwickeln. Diese könne der Erdatmosphäre mittelfristig wieder CO2 entziehen.

SPD

Die SPD fordert sozialen Klimaschutz Foto: IMAGO/Christian Grube

Im Wahlprogramm der SPD weit vorne finden sich die Forderungen zur künftigen Klima- und Energiepolitik in Europa, ein klimaneutrales Europa sei das Ziel. Die Partei betont, wie wichtig gemeinsame europäische Programme und Initiativen für Deutschland sind. Auch sagt sie, die EU müsse auf weltpolitischer Ebene „weiterhin als Klimavorreiterin und Brückenbauerin auf den internationalen Klimakonferenzen auftreten“.

Die europäische Klimaschutz- und Industriestrategie, Green Deal, will die SPD „als Teil einer umfassenden Standort- und Resilienzstrategie weiterentwickeln und strategisch auf die Zukunft und die neuen Rahmenbedingungen im globalen Wettbewerb ausrichten“. Hierfür soll auch die Europäische Energieunion vollendet werden. Der Green Deal soll etwa mit dem Just Transition Fund und dem Social Climate Fund sowie mehr Energieeffizienz für sozialen Wohnungsbau ausgebaut werden.

Investieren will die Partei in den Klimaschutz sowie den Ausbau erneuerbarer Energien. Letztere sollen als potenzieller Jobmotor wirken. Eine Förderung der „teuren und unzuverlässigen Hochrisikotechnologie Kernenergie“ aus EU-Mitteln lehnt die SPD ab. Auch fordert sie den Ausbau von grünem Wasserstoff, Batterietechnologie und Elektromobilität. Sie will zudem erfolgreiche Konzepte wie Go-to-Areas – also Gebiete, in denen nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist – insbesondere im Bereich der Windenergie, umsetzen. Auch fordert die Partei eine tiefgreifende, strukturelle Reform des EU-Strommarktdesigns, um eine bessere Integration erneuerbarer Energien zu gewährleisten.

Geht es nach der SPD soll es eine koordinierte Rohstoffstrategie der EU mit Fokus auf Diversifizierung, effizienten Materialeinsatz, verbessertem Recycling und innereuropäischer Beschaffung geben. In puncto Verkehr spricht sich die Partei für eine europäische klimaneutrale „Mobilitätsunion“ aus. Das macht eine Transformation in allen Verkehrsbereichen (Individualverkehr, öffentlicher sowie Güterverkehr) nötig. Das Thema gemeinsame öffentliche Bahnstrecken muss vorangebracht werden. Eine weitere Forderung ist eine klimaneutralen Flug- und Schiffsverkehr mit nachhaltigen Kraftstoffen.

FDP

Die FDP fordert eine Pause beim Green Deal Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Die Partei bekennt sich zum Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und will in Europa Energiesicherheit und effektiven Klimaschutz durch Technologieoffenheit und Marktwirtschaft erreichen.

Laut der FDP sollen bis 2035 die beiden Emissionshandelsysteme (ETS 1 und ETS 2 ) zusammengelegt und verbliebene Emissionsquellen wie etwa die Abfall- und Landwirtschaft sollen miteinbezogen werden. Kleinteilige Regulierungen soll es dabei geben. Der EU-Emissionshandel ist laut FDP das „effektivste und effizienteste Klimaschutzinstrument, da er ein klares Treibhauslimit vorgibt“. Mittelfristiges Ziel der Partei ist laut Wahlprogramm eine einheitliche CO2-Bepreisung und ein über die EU hinausgehendes internationales Emissionshandelssystem.

Beim Green Deal braucht es eine „Regulierungspause“ sowie eine Abkehr von staatlichen Hilfen. Energiespeicher und erneuerbare Energien müssen laut FDP im Markt integriert werden und ohne die Hilfen auskommen.

Einsetzen will sich die Partei für eine „innovationsfreundliche Regulierung der Entnahme, Nutzung und Speicherung von CO2“. Auch möchte sie einen zusätzlichen Anreiz schaffen, indem negative Emissionen mit kostenlosen CO2-Zertifikaten belohnt werden sollen. Das EU-Klimaziel soll um ein eigenes Negativemissionsziel erweitert werden und die CO2-Bindung im Agrarbereich berücksichtigen.

Für die europäischen Stromnetze fordern die Liberalen ein „neues marktwirtschaftliches Strommarktdesign“. Durch den Ausbau der Netze zwischen den Mitgliedstaaten soll es flexible Strombereitstellung und -nutzung geben.

Kernfusion – dafür soll es einen innovationsfreundlichen Rechtsrahmen geben – und E-Fuels stehen bei der FDP außerdem hoch im Kurs. Deswegen will die Partei laut Programm eine „Zwangsentflechtung von Gas- und Wasserstoffnetzbetrieb“ verhindern. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren wird abgelehnt, Verbrennungsmotoren seien nicht per se klimaschädlich, sondern ihr Betrieb mit fossilen Kraftstoffen, so die Partei.

Ohne Verbote und zusätzliche Steuern wollen die Liberalen auch im Luftverkehr auskommen. Klimaneutral soll er bis 2050 trotzdem werden, etwa mittels Emissionshandel und -reduktion.

Die Linke

Die Linke will Vorgaben für Konzerne Foto: IMAGO/APress

Die Linke will die EU bis 2040 klimaneutral machen. Sie kritisiert, dass die bisherigen Pläne der EU nicht ausreichen. Es braucht laut der Partei mehr Mut zu einem sozial gerechten und ökologisch nachhaltigem Umbau des Kontinents, vor allem in den Sektoren Verkehr und Wohnen.

Im Bereich der Klimagerechtigkeit fordert die Partei eine verstärkte Verantwortung der Reichen sowie verbindliche nationale Ziele für alle Mitgliedstaaten. Sie fordert in Europa außerdem einen Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehr auf der Schiene sowie auch für den Güterverkehr. Der Verkehr auf der Straße wie auch der Flugverkehr hingegen müsse drastisch reduziert werden. Auch braucht es einen kostenfreien öffentlichen Personennahverkehrs als Alternative zum Auto, zudem eine „lokal produzierte, preiswerte, regenerative Energieversorgung“.

Die öffentliche Hand solle sich stark am Aufbau der erneuerbaren Energien beteiligen. Strom-, Wärme- und Gasnetze müssten in den EU-Mitgliedstaaten „mithilfe von Rekommunalisierung in die öffentliche Hand überführt, demokratisch kontrolliert und europäisch koordiniert werden“, so die Linkspartei.

Sie fordert außerdem eine Verschärfung der EU-Ziele für den Anteil erneuerbarer Energien und die Reduzierung von Treibhausgasen sowie die Energieeffizienzmaßnahmen für 2030. Laut der Partei wird durch den Ausbau von LNG-Kapazitäten in Europa die Energiewende ausgebremst. Der Nutzung von Flüssiggas steht sie kritisch gegenüber und fordert auch ein EU-weites Fracking-Verbot. Außerdem will sie den Import von aus Fracking im Ausland gewonnenem Flüssiggas (LNG) verbieten. Synthetische Kraftstoffe, also E-Fuels, lehnt die Partei aus ähnlichen Gründen wie Wasserstoff ab - sowohl auf der Straße als auch im Flugverkehr.

Konkrete Zwischenziele fordert sie auch für 2030 – zum Beispiel die Reduzierung der Treibhausgase um 70 Prozent (bislang festgelegt sind 55 Prozent), aber auch für 2035 – unter anderem 100 Prozent Erneuerbare Energien im Stromsektor.

Für die Wärmewende braucht es laut der Linkspartei ein massives Förderprogramm, um Stadtwerke, kommunale Energieversorger und genossenschaftliche Initiativen beim Aufbau von Wärmenetzen zu unterstützen. Ausgeschlossen ist hier die Nutzung von Wasserstoff-Technologie im Wärmebereich, das sei zu teuer und ineffizient. Der Einsatz von Wasserstoff könne Erdgas und Kohle da ersetzen, wo man Ökostrom nicht direkt einsetzen könne (etwa bei der Dekarbonisierung der Stahlindustrie).

Die Partei fordert außerdem einen europäischen Atomausstieg. Die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) solle entsprechend aufgelöst werden. Kritisch wird auch die ab 2027 geltende Ausweitung des EU-Emissionshandels auf den Verkehrs- und Wärmebereich (ETS2) gesehen. In puncto Umgang mit CO2-Emissionen ist die Linkspartei gegen CO2-Entnahme aus der Luft und gegen die unterirdische Einlagerung von CO2 (Carbon Capture and Storage), da die Risiken zu hoch seien.

AfD

Die AfD will alle Klimagesetze abschaffen Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die AfD schreibt in ihrem Wahlprogramm, ein „konstantes Klima über lange Zeiträume“ habe es nie gegeben. Klimatische Veränderungen seien normal, es gehe nur darum, dass sich Menschen an schwankende Temperaturen anpassten. Für die Partei gibt es also keinen vom Menschen verursachten oder beschleunigten Klimawandel. Im Wahlprogramm heißt es unter anderem: „Die Behauptung einer Bedrohung durch den menschengemachten Klimawandel basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.“

Alle nationalen und europäischen Klimaschutzgesetze sollten laut der Partei abgeschafft werden, sie lehnt etwa auch die EU-Programme des „Green Deal“ und „Fit für 55“ grundsätzlich ab und betrachtet sie als Belastung für deutsche Steuerzahler. Gefordert wird eine „Renationalisierung der Energiepolitik“. Subventionen für Solar- und Windenergie sollten gestrichen werden. Laut AfD soll weiter auf Kohle und ihre riesigen Tagebaue gesetzt werden, zumindest so lange bis die Kernenergie flächendeckend ausgebaut wurde.

Die AfD setzt sich unter anderem für eine auf regionale Bedürfnisse ausgerichtete Umwelt-, Forst und Landwirtschaftspolitik ein. Darunter fällt beispielsweise, landwirtschaftlich nutzbare Flächen zu erhalten – deren Umwidmung für erneuerbare Energien lehnt sie ab. Genau wie EU-Grenzwerte bei CO2-Emissionen und jegliche CO2-Bepreisung oder -Besteuerung sowie das von der EU beschlossene Verbot von Verbrennermotoren bei Neuwagen ab 2035.

Bei der Energieversorgung wird eine „Neuorientierung ohne ideologische Scheuklappen“ angestrebt – für Deutschland. Dabei seien weder Schiefergasgewinnung (“Fracking“) noch Atomenergie oder Braunkohle auszuschließen.

Und was sagen die anderen Parteien zum Thema Klimaschutz?

Eine Übersicht der Wahlprogramme der anderen Parteien – wie Freie Wähler, Die Partei, ÖDP, Piraten, Volt, Familienpartei, Partei Mensch Umwelt Tierschutz, Bündnis Sahra Wagenknecht – finden sich etwa auf der Seite der Internetplattform „abgeordnetenwatch“.